1936年10月,紅軍三大主力在甘肅會寧和寧夏將臺堡會師,標志著二萬五千里長征勝利結束,將臺堡是最后會師地和結束地。

在新的長征路上,讓我們通過三個“新故事”,看看曾經不適宜人類居住的寧夏西海固地區是如何變成“塞上江南”的。

被村民們親切叫作“朱館長”的朱維章

聽,父子倆跳動的心

“朱館長,好!”“朱館長,干啥去?”

在寧夏回族自治區固原市西吉縣吉強鎮團結四組南臺村,所有村民碰到朱維章,都親切地喊他“朱館長”。

朱維章明明是一名普通的國稅局退休職工,為被叫作館長?

鬢角染白的朱維章笑著揭曉答案:“我一直堅守著父親留下來的‘紅軍紀念館’。”

1935年,朱維章的父親和爺爺在西吉將臺堡遇到了途經這里的紅軍,紅軍戰士給了這對父子糧食和兩塊銀圓。“有了這些物資,我的爺爺和父親才得以存活下來。”朱維章說,新中國成立后,百姓的日子越過越好。1997年,父親朱文祥省吃儉用,在自家老院子里搭起了一座紀念館。

朱維章展示收到的軍號

近30年來,朱文祥和朱維章陸續收集了包括軍號、望遠鏡等100多件物品,其中,館內陳列的湖南韶山捐贈的毛澤東銅像,更是西吉縣紅色文化的重要組成部分。由于館內陳列的都是與紅軍有關的物品,因此,百姓把這里叫作“紅軍紀念館”。

如今,72歲的朱維章不僅是這座紅軍紀念館的守護者,還是一名長征精神宣講員。在西吉縣將臺堡紅軍寨紅色研學體驗基地,朱維章作為宣講員,講述著理想信念、緊密團結、艱苦奮斗的故事。

“我爺爺和我父親給我說了多少故事,我就給年輕人講多少故事。”朱維章表示,他要把紀念館守著,要把長征精神傳下去。

看,一根粉條“生根發芽”

“咱的粉條賣到了吉爾吉斯斯坦。”這則消息傳遍了整個王河村。

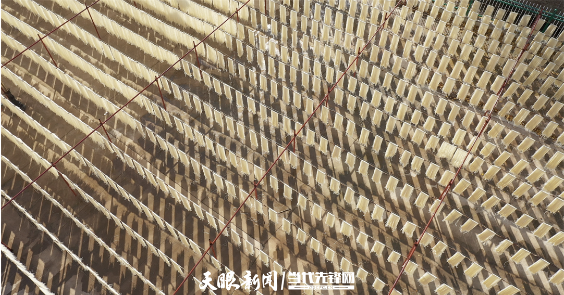

王河村村民正在制作“紅軍粉”

1935年,紅25軍長征途經西吉縣興隆鎮王河村時,手把手教會了當地村民用馬鈴薯制作粉條的技術。這種粉條也被當地老百姓稱之為紅軍粉。

通過不斷傳承、改良紅軍教授的粉條制作技術,發展成如今的粉面、粉皮、粉條“三粉”產業,“紅軍粉”已成為當地村民增收致富的一把“金鑰匙”。

近年來,王河村通過土地流轉和土地入股的形式,結合本村實際情況,改良馬鈴薯淀粉產品制作技術,成功發展成“三粉”加工專業村。

王河村生產加工的“紅軍粉”

王河村黨支部書記閔世付表示,依靠“集體+企業+合作社+農戶”等聯農帶農模式發展農產品加工業,該村已培育了13家“紅軍粉”生產企業,帶動就業398人。目前,該村生產的粉條廣銷新疆、廣東、河南、山東、山西等地,另有一家企業將“紅軍粉”賣到了國外。據介紹,該村13家企業年產值破億元。

2020年,村民馬亮來到偉華三粉產業有限公司上班,年收入約5萬元,當年收入便覆蓋了家庭的日常支出。作為掌握“三粉”加工核心技術的第四代手藝人,擺世忠從事粉條加工已有17年,憑借制作和銷售紅軍粉,他的家庭年收入已超過20萬元。

瞧,高原上長出綠色“瑰寶”

在這片紅色土地上,和紅軍粉一樣蒸蒸日上的還有冷涼蔬菜產業。

火集村蔬菜種植基地

2010年以前,西吉縣火集村內沒有像樣的產業,村民們僅依靠零星種菜自給自足。

“全村4000多畝土地,只有10畝地被用作種菜。絕大多數人都不了解冷涼蔬菜產業。”彼時,在外經商的火彥紅決定改變村民們的觀念。在總結了幾次失敗的經驗后,在火彥紅等致富帶頭人的帶領下,火集村以黨建為引領,開始發展蔬菜基地。

該蔬菜基地以村股份經濟合作社為經營主體,以全村老百姓為社員,進行蔬菜種植。同時,依托寧夏固原種植冷涼蔬菜傳統,建成露地蔬菜標準化生產基地,創新“村集體+合作社+基地+農戶”經營機制,采取分戶種植管理、統一標準銷售的管理模式,推行“統一規劃、統一技術、統一種植、統一施肥、統一銷路”的“五統一”管理方法,組織村民將分散的土地進行集中經營、連片規模種植。

火集村蔬菜種植基地

2020年以前,該村人均可支配收入9600元。到了2024年,該村人均收入達到了2.2萬元。

新時代,新景象。2020年底,作為全國脫貧攻堅主戰場之一的寧夏,正式宣告全面打贏脫貧攻堅戰。2023年,寧夏經濟持續健康發展,全年實現地區生產總值5315億元,同比增長6.6%,增速在全國排名第五。

人均GDP首次突破7萬元,達到了7.3萬元。三大產業增加值分別增長7.7%、8.5%和4.7%,地方一般公共預算收入同比增長9.2%,達到502億元,而全體居民的人均可支配收入也增長6.8%。

截至2024年的前11個月,寧夏全區規模以上工業增加值同比增長9.4%,固定資產投資增長7.6%,社會消費品零售總額為1308.30億元,同比增長5.3%。

貴州日報天眼新聞記者

統籌/王璐瑤

策劃/劉丹 覃淋

執行/周雅萌

海報/楊紹輝

寧夏日報報業集團全媒體記者

喬素華 師越 王雷